Liputan6.com, Jakarta - Dongeng itu akhirnya benar-benar terjadi. Berkat kegagalan Tottenham Hotspur menaklukkan Chelsea, Selasa (3/5/2016) WIB, Leicester City sah menjuarai Premier League. Juara baru telah lahir! Ajaibnya, dia adalah klub yang musim lalu berkubang di zona degradasi. Lalu, mereka juara di bawah arahan Claudio Ranieri, manajer yang selama ini dikenal hanya berstatus nyaris juara.

Baca Juga

- Hajar Villarreal, Liverpool Tantang Sevilla di Final Liga Europa

- Liverpool ke Final Liga Europa, Klopp Kehabisan Kata-kata

- Diganjar Sanksi 3 Laga, Van Gaal Ceramahi Fellaini

Tak bisa dimungkiri, keberhasilan The Foxes, adalah sensasi luar biasa. Bagi Martin O'Neill yang pernah menangani Leicester, ini adalah kejutan terbesar sejak Nottingham Forest pada 1977-78 yang juara meski berstatus tim promosi. Bahkan, ada juga yang menganggap prestasi The Foxes itu sebagai sensasi terbesar abad ini.

Berkat dongeng yang diciptakannya, tiba-tiba saja, Leicester menjadi everybody's darling. Hampir tak terdengar cemooh atau nada keberatan atas kesuksesan itu. Ramai-ramai orang berkiblat ke Leicester walau mungkin hanya untuk sementara. Beda halnya dengan saat Chelsea dan Manchester City yang menjadi kampiun.

Kesuksesan Leicester bisa dikatakan paripurna. Mereka berhasil merebut gelar bukan hanya berkat polesan ajaib Ranieri, tekad luar biasa dan skill apik pemain, melainkan juga karena mereka tak melupakan Tuhan. Secara khusus, ada andil doa-doa biksu dalam kesuksesan itu.

Hingga 15 Mei nanti, saat trofi Premier League resmi diterima kapten Wes Morgan, para penggawa Leicester bisa terus terbuai dalam euforia dan rasa tak percaya. Namun, begitu trofi diangkat ke udara, mereka tak boleh lantas ikut terbang ke awan dan terlelap dalam alam impian.

Leicester tak boleh terlalu lama terbuai. Mereka harus segera menjejak bumi, berpikir tentang musim depan. Bukankah Ranieri secara tersirat sempat mengatakan bahwa musim ini adalah anomali dan musim depan akan sangat berbeda? Apalagi, sebagai juara bertahan, tantangan Leicester akan lebih besar.

Pertama, mereka akan menghadapi jadwal bertanding yang lebih padat karena keikutsertaan di Liga Champions. Berlaga di Eropa adalah hal langka bagi The Foxes. Ranieri mungkin sudah terbiasa menghadapi dua laga per pekan. Namun, belum tentu dengan Morgan cs. Terakhir kali, The Foxes berada di pelataran Eropa pada 2000-01. Itu 15 tahun lalu! Berkat juara Piala Liga 1999-00, Leicester berkiprah di Piala UEFA.

Tantangan lainnya, perubahan pandangan para lawan terhadap mereka. Tak seperti musim-musim sebelumnya, bahkan klub-klub teras pun tak akan lagi memandang remeh mereka. Setiap lawan akan jauh lebih serius menghadapi mereka. Makanya, ada pepatah yang mengatakan, sesungguhnya mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit dibanding saat merebutnya.

Advertisement

Tanpa Referensi Bagus

Faktanya demikian. Di liga-liga besar lain macam Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia dalam seperempat abad terakhir, tak ada referensi bagus bagi sang juara baru. Mereka selalu gagal mempertahankan gelar.

HSC Montpellier yang secara mengejutkan berhasil merebut trofi juara Ligue 1 musim 2011-12, jeblok pada musik berikutnya. Mereka hanya finis di posisi ke-9 dengan menelan 16 kekalahan di Ligue 1. Sementara itu, di Liga Champions, mereka gagal memetik satu pun kemenangan di fase grup.

Itu mengulangi kisah VfL Wolfsburg, juara Bundesliga 1 musim 2008-09. Bedanya, Die Wolfe finis di posisi ke-8 Bundesliga 1 dan sempat merebut dua kemenangan di fase grup Liga Champions walaupun tetap tersingkir.

Catatan lebih baik dibukukan Deportivo La Coruña dan Sampdoria. Pada 2000-01, La Coruña sebagai juara bertahan, mengakhiri musim dengan menjadi runner-up Divisi Primera dan lolos ke perempat final Liga Champions. Sementara itu, Sampdoria sebagai juara bertahan Serie-A, sukses menjadi finalis Piala Champions 1991-92. Adapun di Serie-A, Il Samp finis di peringkat ke-6.

Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan para juara baru tak lagi digdaya. Faktor-faktor itu pun tak mutlak ada di keempat kasus tersebut. Namun, salah satu faktor yang kini menghantui Leicester untuk musim depan adalah ancaman eksodus pemain pilar.

Saat ini, karena performa gemilang, Jamie Vardy, N'Golo Kante, dan Riyad Mahrez mulai dilirik klub-klub besar Eropa. Andai mereka hengkang, bisa dibayangkan betapa besar penurunan kekuatan The Foxes. Jangankan kehilangan tiga pilar, satu saja bintang utama hengkang, itu akan berpengaruh besar.

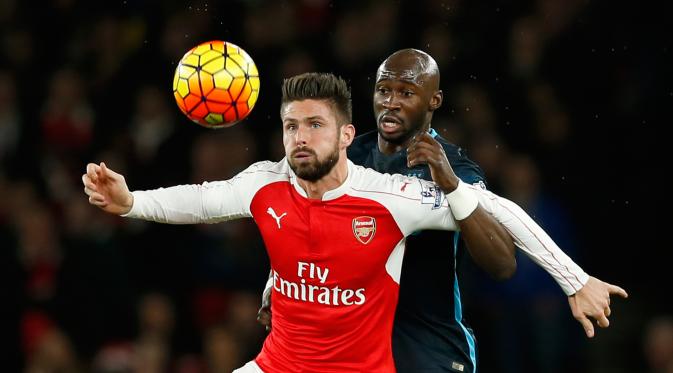

Tengok saja Montpellier yang pada 2012-13 ditinggalkan Olivier Giroud ke Arsenal. Saat Montpellier juara, Giroud adalah pencetak gol terbanyak Ligue 1. Bersama Nene, dia mencetak 21 gol. Itu setara dengan 31% total gol klubnya di Ligue 1.

Posisi Giroud kala itu persis seperti Vardy di Leicester saat ini. Hingga menyisakan dua pekan, Vardy mencetak 22 dari 64 gol The Foxes. Memang benar, Vardy tak lagi muda, sudah 29 tahun. Tapi, untuk jangka pendek, bisa saja ada klub besar yang ngotot mendapatkannya.

Di mata Paul Merson, eks penggawa Arsenal, sosok yang paling mungkin diburu habis-habisan adalah Kante dan Mahrez. Keduanya akan jadi investasi jangka panjang luar biasa bagi para raksasa.

Loyalitas Diragukan

Ranieri memang sudah menegaskan bakal mempertahankan para bintangnya. Namun, pada akhirnya, soal bertahan atau hengkang ada di tangan para pemain itu sendiri. Itu karena hubungan pemain dengan klub pada dasarnya lebih bersifat transaksional, bukan emosional.

Contohnya, lihat saja Bastian Schweinsteiger. Demi memenuhi hasrat mencari tantangan baru bersama klub idolanya, dia memutuskan hengkang dari Bayern München ke Manchester United pada musim ini. Alasan itu pula yang mendasari kepergian Alan Shearer dari Blackburn Rovers ke Newcastle United pada 1996.

Dalam bukunya, The Work of Professional Footballers, A Labor of Love?, Martin Roderick secara garis besar menggambarkan loyalitas antara pemain dan klub sebenarnya tak lebih dari ilusi. Dia antara lain mengutip pernyataan Les Ferdinand bahwa, bagi klub, pemain hanyalah komoditas. "Mereka akan menjualmu secepat mungkin dan tanpa basa-basi," kata dia.

Pandangan serupa diungkapkan seorang mantan pemain League Two yang identitasnya dirahasiakan Roderick. "Orang-orang berbicara tentang loyalitas. Tapi, saya kira tak ada loyalitas di sepak bola. Pada akhirnya, klub akan terus-menerus memanfaatkan Anda hingga tak lagi bagus. Lalu, mereka akan mendatangkan pemain lain untuk menggantikan Anda. Saya meyakini, pemain pun hingga batas tertentu harus berlaku seperti itu. Mereka harus memanfaatkan klub sebisa mungkin," urai dia.

Loyalitas, seperti dituturkan David James pada 2003, mungkin hanya ada antara pemain dan fans. Seorang pemain, kata dia, bisa saja menerima tetap bertahan di klub yang terdegradasi demi membayar loyalitas yang telah ditunjukkan kepadanya. "Namun, bila klub ingin menyeimbangkan neraca keuangan, apalah arti loyalitas saya itu?" ujar eks penjaga gawang timnas Inggris tersebut.

Kondisi ini membuat Ranieri tak akan bisa menjamin Mahrez, Kante, dan Vardy bakal bertahan di Stadion King Power. Leicester memang akan mendapatkan banyak uang dari keberhasilan menjuarai Premier League. Namun, apakah itu cukup untuk menangkal rayuan klub-klub raksasa yang mungkin salah satunya adalah idola sang pemain? Belum tentu juga manajemen The Foxes berkeras hati bila ada tawaran yang sangat besar bagi para bintang itu. Bukankah tepat menjual pemain yang nilainya tengah melambung tinggi?

Soal hati, tak ada yang bisa menerka. Bukankah dua pekan lalu kita dibuat terperanjat saat Mats Hummels, kapten Borussia Dortmund, dikabarkan siap bergabung dengan Bayern, klub yang pernah mencampakkannya? Dan kita, juga Ranieri, tak akan pernah tahu apa yang berkecamuk di benak Mahrez dkk. soal masa depannya.

*Penulis seorang komentator, jurnalis dan pengamat sepak bola. Tanggapi kolom ini di akun twitter @seppginz.

Advertisement

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1114011/original/057823100_1494305505-Kolom_Bola_Asep_Ginanjar.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1318428/original/093661200_1471269339-Leicester-City-Logo.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/216/original/064767900_1416220242-foto_defri.JPG)

/kly-media-production/medias/4986824/original/022382300_1730375772-Ruud_Van_Nistelrooy-4.jpg)

/kly-media-production/medias/4915739/original/046929300_1723445398-063_2165454499.jpg)

/kly-media-production/medias/5034426/original/087774500_1733280513-Ruud_Van_Nistelrooy_Leicester_City_vs_West_Ham_United_-3.jpg)

/kly-media-production/thumbnails/5031763/original/003819100_1733111580-nfs-2-des-2024-96def9.jpg)

/kly-media-production/medias/4986826/original/030871200_1730375773-Ruud_Van_Nistelrooy-3.jpg)

/kly-media-production/medias/5028779/original/032900400_1732918420-kfedyxrb.jpg)

/kly-media-production/medias/4998892/original/068863400_1731289702-AP24315584455357.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5065761/original/056262600_1735135368-000_36RH3KG.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5065544/original/059835800_1735113699-fsgdgdg.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2513021/original/094596600_1543718537-20181201-Pohon-Natal-Sudah-Terpasang-di-Windsor-Castle-AP-1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5065572/original/044534200_1735115676-tdyy.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5065582/original/047173600_1735116323-20241225_122627.jpg)

![Jessica Iskandar kompak mengenakan piyama kotak-kotak warna merah dengan suami dan ketiga anak-anaknya. Keluarga ini pun berfoto di depan pohon natalnya tahun ini. [@inijedar]](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/MIWpudfvNrrrL2AW4_z9tRuGGo0=/200x113/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5057081/original/036705800_1734577259-IMG_3774.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4923263/original/026127300_1724144613-20240820-Hasto-ANG_9.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5009532/original/096831000_1731845556-2bb5f586-a7f5-4ca3-94fa-c9c91e26b95d.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4858541/original/099491000_1717992180-Hasto_Kristiyanto_ke_kpk-HERMAN_3.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5056474/original/048811300_1734520165-20241218-Yasonna_Laoly-HER_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4923259/original/070316900_1724144607-20240820-Hasto-ANG_5.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2071758/original/066389400_1523358358-Cak-Imin-7.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4984241/original/012603600_1730188638-20241029-Jessica-HER_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5065017/original/063880200_1735044548-673_x_373_rev__28_.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5062922/original/055638300_1734945338-20241223-Harvey_Moeis-HER_2.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5064905/original/084311200_1735036674-news-flash-showbiz-24desember-2024-4c4245.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4917887/original/088885700_1723620715-20240824-Dakwaan_Harvey_Moeis-ANg_4.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5064710/original/003480600_1735027919-harvey-moeis-divonis-6-5-tahun-penjara-dalam-kasus-korupsi-pengelolaan-tata-niaga-timah-_-liputan-6-6c4047.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4891542/original/039798200_1720992264-AP24196768926369.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4807218/original/027842400_1713571919-20240420-Gunung_Ruang-AFP_4.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2878129/original/027698100_1565374093-PENDAKI_GUNUNG_SLAMET-Ridlo.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3068178/original/077295500_1583319244-20200304-Dilanda-Corona_-IHSG-Ditutup-Melesat-6.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5061495/original/040871300_1734864432-20241222-Prestasi_Manis-AFP_1.jpg)