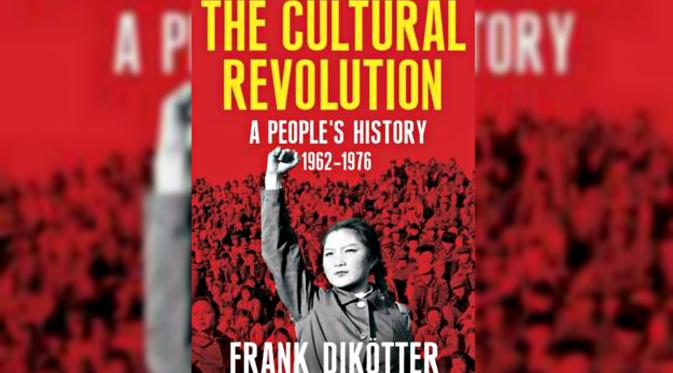

Liputan6.com, Beijing- Sebuah buku berjudul The Cultural Revolution: A People’s History, 1962-1976 karya seorang profesor bidang sejarah di University of Hong Kong, Frank Dikötter, berusaha mengupas sejarah pahit semasa Revolusi Kebudayaan di bawah kepemimpinan Mao Zedong.

Seperti dilansir dari The Economist, Jumat (13/5/2016), banyak fakta baru terkait Mao dan pemerintahannya yang ia ungkap melalui buku akhir dari trilogi-nya ini.

Baca Juga

Baca Juga

Melalui situs resminya, sang penulis buku menjelaskan bahwa ia telah diberikan izin oleh polisi rahasia untuk mengakses dokumen-dokumen penting milik partai rezim Mao.

Advertisement

Terlebih, Frank juga mewawancarai beberapa orang dan meneliti beberapa arsip milik pemerintah untuk menggali informasi lebih dalam terkait Revolusi Kebudayaan yang digerakkan Mao.

"Saya menemukan sejumlah dokumen penting dari arsip pemerintah seperti laporan tertulis Biro Keamanan Publik, transkrip debat para pemimpin, laporan investigasi terkait pembunuhan massal, surat masyarakat daerah tentang adanya kanibalisme, dan masih banyak lagi," kata Frank saat diwawancarai secara eksklusif oleh National Public Radio pada awal bulan Mei 2016.

Revolusi Kebudayaan di Republik Rakyat China antara tahun 1966 dan 1976 merupakan salah satu momentum penting pada masa kejayaan Mao Zedong.

Revolusi yang dipandang sebagai salah satu terbesar di dunia itu, ditandai dengan dibentuknya Pasukan Merah, kumpulan mahasiswa pendukung Mao beserta ajaran-ajarannya.

Meski kerap kali dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan, pergerakan tidak hanya dilakukan sebatas kebudayaan saja, tapi juga meliputi sejumlah aspek penting lainnya termasuk pada lembaga kemasyarakatan.

Salah satu misi utama revolusi itu adalah untuk mewujudkan visi Mao, "Lompatan Jauh ke Depan". Berbeda dengan negara-negara lainnya yang memilih untuk bertumpu pada kemajuan industri berat, Mao lebih fokus menggalakkan pertanian yang ditunjang industri kecil di pedesaan.

Melansir dari South China Morning Post, dari segi pendidikan, revolusi ini memang membantu mendorong tingkat literasi hingga meroket ke 66 persen. Akan tetapi, dampak terhadap ekonomi dan sosial negara tersebut dinilai negatif.

Dari segi konsep, visi itu memang hebat. Namun dalam praktik, hal tersebut dianggap kurang efektif dan menjadi pemicu terjadinya perang sipil China. Tidak sedikit jumlah orang yang kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran antar saudara ini.

Suara Hati Seorang Korban

Chen Shuxiang, yang ayahnya merupakan salah satu korban akibat tragedi tersebut, menceritakan kepada The Guardian bahwa ia tidak akan pernah bisa memaafkan sekumpulan remaja pasukan pengawal merah yang merantaikan ayahnya ke sebuah mesin radiator dan memukulinya hingga tewas.

"Apa yang terjadi? apa salah kami? apa yang kami lakukan sampai pantas diperlakukan seperti itu?" kata Chen sambil mengingat kembali masa terburuk dalam hidupnya di tahun 1966 lalu.

Chen yang kini berusia 73 tahun tinggal di panti jompo, hanya beberapa kilometer dari lokasi di mana ayahnya dipukuli hingga tewas.

"Saya tidak tahu lagi harus berkata apa, saya tidak bisa memaafkan perilaku keji mereka. Ayah saya itu manusia, bukan binatang tetapi dipukuli berjam-jam seakan tidak ada harganya," tutupnya.

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/76348/original/065139500_1470218750-Adanti.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1232378/original/074745000_1463132065-history.com.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/42/original/030046100_1469523349-Tanti_Edit.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/386856/original/091469300_1472266881-Fadjriah_Cute.jpg)

/kly-media-production/medias/5036101/original/072575600_1733375685-IMG-20241205-WA0036_1_.jpg)

/kly-media-production/medias/5033275/original/082825100_1733206113-GdxlmZeXEAEIESB.jpg)

/kly-media-production/medias/5008138/original/097663600_1731690188-Foto_13.jpg)

/kly-media-production/medias/4606772/original/054761200_1697007710-WhatsApp_Image_2023-10-11_at_1.54.13_PM.jpeg)

/kly-media-production/medias/4798324/original/091382000_1712572269-20230109_-_Bandara_Soekarno-Hatta_Mendominasi_Pasar_Penerbangan_di_ASEAN.jpg)

/kly-media-production/medias/4982708/original/096946800_1730098810-ali_khamenei_wikipedia_1.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2780149/original/038103700_1555400723-20190416-PDIP-6.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5009532/original/096831000_1731845556-2bb5f586-a7f5-4ca3-94fa-c9c91e26b95d.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4626232/original/095851400_1698397538-IMG_1985.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4858541/original/099491000_1717992180-Hasto_Kristiyanto_ke_kpk-HERMAN_3.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4858838/original/080494300_1718008061-hasto_di_periksa_selama_4_jam-HERMAN_8.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4122876/original/077533100_1660397100-WhatsApp_Image_2022-08-13_at_7.01.31_PM.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5008550/original/001752600_1731735922-063_2185054130.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4880840/original/012593800_1719893297-Brain_Cipher_Ransomware_01.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5055927/original/037361000_1734500454-1280x720_px.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3476523/original/093337400_1623150952-banner.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5052561/original/012033000_1734340930-Kaleidoskop_News_2024__Prabowo_Jadi_Presiden_hingga_Polisi_Tembak_Polisi.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4891542/original/039798200_1720992264-AP24196768926369.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4917884/original/011116800_1723620714-20240824-Dakwaan_Harvey_Moeis-ANg_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4669397/original/090605300_1701340322-ff.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4917888/original/019021700_1723620716-20240824-Dakwaan_Harvey_Moeis-ANg_5.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5065986/original/030241200_1735180079-Sandra_Dewi_0.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4984241/original/012603600_1730188638-20241029-Jessica-HER_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2904298/original/021751600_1567793057-000_1K1556.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012274/original/044761400_1732021187-20241119AA_Indonesia_Vs_Arab_Saudi-15.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4813003/original/038345600_1714047298-Timnas_Indonesia_-_STY_dikelilingi_bintang_naturalisasi_copy.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4860632/original/074162000_1718129741-16_20240611IQ_Timnas_Indonesia_vs_Filipina-5.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5005832/original/052301200_1731596420-20241114BL_Official_Training_Timnas_Indonesia_Jelang_Vs_Jepang11.JPG)