Liputan6.com, Jakarta - Siang itu, Senin 8 September 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, Mismin berdiri di tepi trotoar di sisi jalan sebuah mal di Jakarta Selatan. Hanya topi hitam yang ia kenakan untuk menghindari sengatan sinar matahari.

“Jakarta sekarang lebih panas. Hawanya menyengat. Kalau sudah begitu suka pusing,” kata pria yang berprofesi sebagai satpam itu, ambil mengelap peluh di wajahnya.

Baca Juga

Cuaca panas, terutama di siang hari, ramai dikeluhkan warga Jakarta. Juga lewat obrolan di media sosial.

Advertisement

Panasnya Jakarta juga dirasakan Wagub Basuki Tjahaja Purnama, yang mengenakan kacamata polikromatiknya -- di dalam ruangan transparan, berubah gelap di bawah sengatan Matahari.

“Memang perubahan iklim sudah terjadi dan memang terjadi juga di Jakarta,” kata pria yang akrab disapa Ahok ini saat dimintai komentar tentang cuaca Jakarta yang bikin pening, di Balaikota Jakarta, 5 September 2014.

Lalu apa solusinya? “Paling itu aja sih, kalau menurut saya buat taman yang banyak di Jakarta,” jawab pria yang sebentar lagi jadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi itu.

Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, suhu udara di Jakarta pada awal September ini berkisar antara 33-34 derajat Celcius. Di atas normal, tapi belum ekstrem.

Kepala Sub Bidang Cuaca Ekstrem BMKG M Fadli mengatakan, suhu normal Jakarta rata-rata berkisar antara 24-33 derajat Celcius.

Kok panas? “Hal ini disebabkan oleh radiasi atau sinar matahari yang masuk langsung atau direct masuk ke permukaan Bumi. Karena tak adanya atau sedikitnya awan yang ada di atas wilayah Jakarta,” papar Fadli.

Fadli menjelaskan, untuk bisa dikategorikan ekstrem, temperatur harus naik 3 derajat Celcius di atas normal. “Contohnya, Jakarta temperatur normal rata-ratanya 33 derajat Celcius. Bisa dikatakan ekstrem bila temperaturnya 36 derajat Celcius,” tutur Fadli. Dan, cuaca ekstrem biasanya terjadi saat musim transisi atau musim peralihan.

Sementara, Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati mengakui, ada pergeseran musim di Indonesia. Musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan berakhiran ‘ber’, seperti September, Oktober, November, dan Desember kini bergeser. Dampak paling signifikan dirasakan para petani. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Bumi Makin Panas)

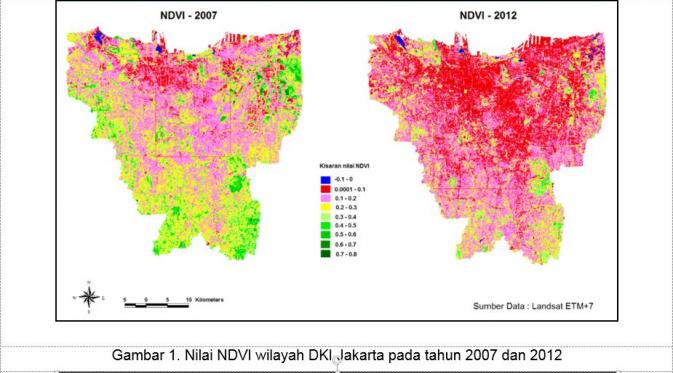

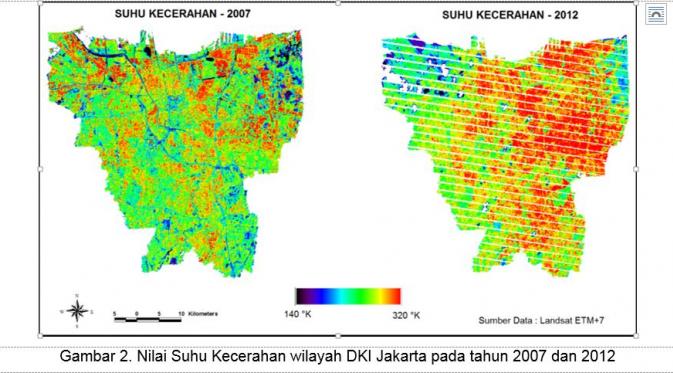

Secara terpisah, Kepala Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Parwati Sofan mengatakan, berdasarkan analisa dari Satelit Landsat tahun 2007-2012 diketahui, terjadi peningkatan suhu permukaan di sebagian wilayah DKI Jakarta. Dia mengatakan, indeks vegetasi tingkat kehijauan tanaman atau (Normalized Difference Vegetation Index/NDVI) setiap tahunnya di Jakarta mengalami penurunan.

“Hal ini berarti penurunan luas kawasan hijau di wilayah DKI Jakarta telah meningkatkan suhu permukaan di wilayah tersebut. Data terakhir tahun 2013 nampaknya indeks kehijauan dari NDVI menurun,” terang Parwati kepada Liputan6.com.

“Hal ini mengindikasikan semakin sempitnya lahan yang bervegetasi karena perluasan pemukiman,” imbuh dia.

Kenaikan suhu pun berdampak kepada kehidupan manusia dalam hal ini bidang ekonomi seperti kelelahan, produktivitas pekerja hingga ke masalah kesehatan. Akibat panas, sejumlah kasus kesehatan terjadi seperti gangguan penapasan, stres, stroke, hingga gangguan sistem peredaran darah atau kardiovaskular.

"Suhu udara rata-rata tahunan pada sebuah pada sebuah kota dengan 1 juta penduduk atau lebih akan berada pada 1-3 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan dengan daerah pedesaan sekitarnya, sedangkan perbedaan suhu pada kondisi malam hari yang cerah dengan kecepatan angin yang lemah akan lebih tinggi, yakni sekitar 12 derajat Celcius," imbuh Parwati.

Untuk mereduksi pengaruh atau dampak dari urban heat island (UHI), beberapa cara dapat dilakukan seperti penanaman vegetasi atau penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Penggunaan bahan material bangunan, penutup trotoar, penutup areal parker juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan suhu permukaan dan atmosfer di perkotaan.

Kondisi ini diakui Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nanang Sunandar. Dia mengatakan, Jakarta saat ini baru 9,8% dari 30% jatah kawasan hijau yang terpenuhi. Dan untuk taman kota, jumlahnya baru sekitar 4-5%.

Dia mengaku, mengalami kesulitan dalam pembebasan lahan untuk (RTH). Padahal, ada beberapa jenis tanaman yang baik untuk menyerap zat-zat polusi atau polutan.

“Seperti pohon bintaro dan Sansevieria. Fungsi penyerap polutannya tinggi, bagus,” kata Nandar.

Panas di Kota Dingin

Bandung tak sedingin dulu. Suhu maksimum Kota Kembang saat ini bisa mencapai 33 derajat Celcius. Nyaris sepanas Jakarta. Hal ini diakui prakirawan BMKG Jabar Jadi Hendarmi.

“Saya rasa saat ini Bandung semakin lama kok semakin panas karena faktor adanya perkembangan ledakan penduduk, lalu tatanan wilayah seperti tutupan lahan yang sekarang berkurang, penebangan hutan,” ujar Jadi.

Tak cuma Bandung, Kota Bogor, Jabar sedang kemarau juga meningkat suhunya. Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Klas I Dramaga Bogor Hendri Antoro menuturkan, suhu di Kota Hujan itu ketika siang hari tembus 31-33 derajat Celcius. Jauh berbeda dengan rata-rata suhu normalnya. “Rata-rata suhu normal per hari mencapai sekitar 26 dan 27 derajat Celcius,” ujar Hendri.

Panasnya Kota Bogor diamini seorang warga, Firman Hanafi. Menurut dia, dulu begitu mudah menemukan lumut di setiap pohon di Bogor. Namun kini, lumut-lumut mulai menghilang.

“Ketika tahun 1970 sampai 1980-an suhu di Bogor itu sejuk, bahkan ketika turun hujan kerap terjadi hujan es. Sekarang Kebun Raya Bogor (KRB) saja sudah panas,” kata Firman.

Sementara Kota Malang masih beruntung. Suhu kota itu pada kemarau bulan Agustus 2014 ini tercatat antara 19-29 derajat Celcius. Dengan suhu rata-rata mencapai 23,6 derajat Celcius.

Suhu kota ini pernah mencapai puncaknya saat 22 Oktober 2002 silam. Yakni mencapai 33,8 derajat Celcius.

Namun untuk Kota Apel ini, perubahan iklim dan pemanasan global tak sekadar isu.

Dari tahun ke tahun lahan perkebunan apel terus bergeser ke tempat lebih tinggi. Padahal dulu tanaman apel bisa tumbuh di dataran rendah.

Sementara di Kabupaten Sanggau, Kalbar, saat musim kemarau, anak-anak bisa main bola di tengah Sungai Kapuas. “Waktu musim kemarau, Sungai Kapuas mengering hingga muncullah pasir di tengah-tengahnya. Warga di sini bermain bola pada pukul 16.00,” kata warga, Anas.

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan melihat, ancaman pemanasan global telah menunjukkan gejalanya. Hal ini dirasakannya setelah melihat berbagai fenomena, seperti kekeringan di beberapa wilayah Indonesia, naiknya suhu permukaan laut, dan tergerusnya kawasan pesisir.

"Pemanasan global semakin terasa," kata Abetnego Tarigan kepada Liputan6.com. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Bumi Makin Panas)

Dia mengatakan, banyak hal yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Yakni, adanya emisi kendaraan bermotor dan industri, alih fungsi hutan menjadi pertanian, dan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi kota.

Lalu apa hal kecil yang bisa dilakukan untuk mencegah pemanasan global? Abet melihat, efisiensi penggunaan energi menjadi intinya.

"Gunakan energi sesuai kebutuhan. Jangan naik mobil jika tak penting dan jaraknya dekat. Jangan gunakan AC dalam ruang terbuka, karena akan menghabiskan banyak energi."

Apalagi, Indonesia adalah paru-paru dunia. Apa yang terjadi di Nusantara akibatnya bisa dirasakan di tempat lain di Bumi.

Saat Inggris dilanda banjir parah pada Februari 2013 lalu, Badan Meteorologi Inggris (Met Office) secara khusus menuding kita: "Salahkan Indonesia," kata mereka.

Sejumlah media internasional memuat tudingan itu. Misalnya Bloomberg memuat artikel berjudul 'England Floods, Blame Indonesia'. Pun dengan Long Island Newsday, memuat 'Champion: Can't stand the winter? Blame Indonesia, says Britain'.

Badan Meteorologi Inggris menyebut, cuaca ekstrem di AS dan Inggris disebabkan oleh kenaikan suhu di pesisir Indonesia dan bagian wilayah tropis di barat Pasifik.

Atau dengan kata lain, "gangguan" dalam aliran sistem cuaca (jet stream) di Atlantik Utara dan Pasifik, sebagian berasal dari perubahan pola cuaca di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dan berhubungan dengan suhu yang lebih tinggi dari biasanya di wilayah itu. (Baca selengkapnya di tautan ini)

Selanjutnya: ‘Neraka’ di Bumi, Salah Manusia?...

(Liputan6.com)

‘Neraka’ di Bumi, Salah Manusia?

‘Neraka’ di Bumi, Salah Manusia?

Ini rentetan kabar yang tak ingin didengar siapapun. “Miami South Beach tenggelam,” kata seorang presenter menyampaikan berita buruk, kemudian muncul tayangan kehancuran akibat topan belahan dunia lain.

Pada saat berbarengan, reporter cuaca berbeda mengumumkan kekeringan dahsyat di Arizona kembali merenggut nyawa. Di lokasi lain di Bumi, banjir dan badai memaksa orang-orang lari dari rumah mereka yang hanyut terbawa air.

Sementara itu, penduduk kota-kota di Afrika, juga Bulgaria dikabarkan ‘terpanggang’ suhu yang panasnya bukan main, mencapai 50 derajat Celcius. “Gelombang panas telah berlangsung selama 50 hari berturut-turut, sementara suhu udara malam hari mencapai lebih dari 25 derajat Celcius. Kematian akibat panas telah melampaui 6.500 jiwa, 2 kali lipat lebih daripada 50 tahun lalu.”

Dari Jepang dilaporkan, “Topan super bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa, melumpuhkan kota,” kata presenter cuaca Hiroko Ida.

Dalam tayangan terpampang gambar pasang di pesisir yang tingginya bisa mencapai ketinggian 10 meter. Sebagai perbandingan, tsunami pasca-gempa 9 skala Richter yang menyebabkan bencana nuklir Fukushima Dai-ichi pada tahun 2011 mencapai ketinggian 13 sampai 15 meter. Hanya selisih sedikit.

Situasi bak 'neraka' yang merata di Bumi itu belum terjadi. Masih berupa prediksi. Namun, masuk akal terjadi pada tahun 2050, kurang dari 4 dekade mendatang.

Ramalan itu dikemas dalam bentuk video, yang diproduksi lembaga penyiaran, dari Jepang hingga Islandia -- yang dirilis Badan Meteorologi Dunia (WMO) menjelang KTT Iklim PBB yang akan digelar 23 September 2014 di New York, AS.

Mengapa 2050? Tahun itu dipilih karena merupakan setengah jalan ke akhir Abad 21. Saat itu, suhu global rata-rata diperkirakan meningkat lebih dari 4 derajat Celcius, jika emisi gas rumah kaca terus meningkat tanpa terkendali. Menjelma jadi ‘neraka’ iklim.

“Perubahan iklim berdampak pada cuaca di mana pun. Membuatnya lebih ekstrem dan mengganggu pola yang ada. Yang berarti akan lebih banyak bencana. Itu pasti,” kata Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pernyatannya seperti dikutip dari Guardian.

“Kita bisa mengurangi risiko dengan mengurangi emisi gas rumah kaca global dan membangun perekonomian rendah karbon.”

Sekretaris Jenderal WMO Michel Jarraud memperingatkan, bencana bisa jadi menjadi keniscayaan jika manusia tak bertindak.

“Perubahan iklim mulai mengarah ke cuaca ekstrem seperti panas yang luar biasa dan hujan lebat. Risiko ‘abnormal’ ini akan menjadi norma. Kita harus bertindak sekarang,” kata dia seperti dikutip dari News.com.au. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Bumi Makin Panas)

Tapi, mungkin kita tak harus menunggu sampai puluhan tahun…

California, September 2014, kekeringan paling parah masih melanda area di Amerika Serikat tersebut. Danau-danau mengering, tanaman mengkerut. Kurangnya curah hujan membuat tanah merekah, retak. Kebakaran merusak properti dan membuat ladang-ladang kering kerontang. Air jadi barang langka. Kondisi itu sudah terjadi 3 tahun belakangan.

Danau Oroville -- surga bagi para pendayung dan sumber air bersih yang mengaliri pipa-pipa rumah dan irigasi -- kini terlihat seperti sungai sempit. Kekeringan menampakkan canyon -- bukit batu -- yang biasanya terendam air. Level air menurun hingga 200 kaki atau 60,96 meter.

Ancaman baru pun muncul dari situasi kemarau: gempa bumi.

Sebuah studi diterbitkan dalam jurnal Nature menimbulkan beberapa pertanyaan serius tentang stabilitas tanah California, di mana air bawah tanah berkurang drastis -- dipompa keluar habis-habisan --yang bisa menyebabkan tanah bergeser.

Studi lainnya menyebut, kondisi bisa lebih buruk lagi. Situasi ekstrem tersebut bisa mengarah ke ‘megadrought’ -- kekeringan dahsyat -- di California dan wilayah barat daya AS. “Ada kemungkinan 20-50 persen kita akan mengalami kekeringan selama 35 tahun,” kata Julie Cole, pengajar dari University of Arizona.

‘Megadroughts ‘didefinisikan ilmuwan Cornell University Toby Ault sebagai, “hiu putih besar dari iklim: kuat, berbahaya dan sulit untuk dideteksi sebelum terlambat.”

Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Arizona dan Cornell University menyebut, kekeringan berkepanjangan terjadi secara alami setiap 400 sampai 600 tahun.

Para ilmuwan mengatakan mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi mereka mengatakan pemanasan global meningkatkan risiko kekeringan berkepanjangan di California, Arizona, dan New Mexico -- yang sejatinya tetap akan terjadi secara berkala meski tak ada perubahan iklim.

Sementara itu di Tokyo, Jepang, panik melanda. Sebuah taman populer di pusat kota ditutup setelah puluhan kasus demam berdarah dialami orang-orang yang berkunjung ke sana,

Menteri Kesehatan Jepang Yasuhisa Shiozaki minta warga tak cemas berlebihan. “Belum ada yang tewas,” kata Pak Menteri seperti dimuat New York Times, 5 September 2014.

Demam berdarah merupakan endemik di negara Asia yang beriklim tropis. Pernah juga dialami di Jepang di masa lalu. Yang luar biasa, wabah itu kembali setelah lebih dari 65 tahun hilang! Jumlah pasien hingga Senin 8 September 2014 sudah melewati angka 70.

“Dengan pemanasan global, kita harus ingat, kemungkinan meningkatnya hal-hal yang tidak kita lihat pada masa lalu makin tinggi,” kata Pak Menkes.

Mutsuo Kobayashi dari Institute of Infectious Diseases memperkirakan, Jepang akan mengalami lebih banyak wabah pada masa depan. “Nyamuk penyebab demam berdarah sudah menyebar ke utara Jepang,” kata dia. “Risiko di area-area tersebut meningkat. Kami meyakini ini disebabkan oleh pemanasan global.”

Matinya Yoda Saat Usia 650 Tahun

Yoda mati saat berusia 650 tahun. Yang ini bukan Guru Jedi, tokoh fiksi dalam Film ‘Star Wars’, melainkan sebuah pohon cemara jenis Douglas di New Mexico, Amerika Serikat.

Berdasarkan sampel yang diambil pada 1991, Yoda hidup setidaknya sejak tahun 1406. Namun, eksistensinya diyakini lebih lama yakni sejak tahun 1350. Pohon yang berada di jalur aliran lava itu selamat dari peristiwa kekeringan dahsyat atau ‘megadrought’ pada Abad ke-16. Kala itu, cuaca kering yang intensif melanda Meksiko dan Amerika Utara selama beberapa dekade.

Mengapa Yoda tak bisa bertahan?

“Selama tahun 1500-an, belahan Bumi Utara berada dalam periode yang dikenal sebagai Little Ice Age. Meskipun terjadi kekeringan, efeknya berkurang karena cuaca lebih dingin,” kata Henri Grissino-Mayer, ahli dari University of Tennessee, Knoxville kepada NBC News, 5 September 2014.

Saat ini, suhu telah meningkat sekitar 1,5 derajat Celcius. Kombinasi kekeringan dan suhu yang lebih tinggi menyiksa Yoda.

“Aku merasa, ketika kekeringan ini berakhir, kita akan dapat mengatakan situasinya sama atau bahkan lebih buruk daripada kekeringan Abad ke-16.”

Grissino-Mayer kali pertama melihat Yoda pada Mei 1991. Pohon itu masih sehat. Bahkan 2 tahun setelahnya ia masih tumbuh. Namun, pada tahun 2010, mahkota Yoda menipis, botak. Hingga akhirnya ia mati.

Yoda memang bukan yang tertua di sana. Ada beberapa pohon di sekitarnya yang hidup lebih lama, salah satunya yang berumur 1.275 tahun dan masih bertahan. Setidaknya sampai saat ini. Entah besok.

Sementara itu, kekeringan parah menghancurkan tanaman pangan di Amerika Tengah. Membuat setidaknya 2,81 juta jiwa harus berjuang mengisi perut mereka. Demikian diungkapkan Program Pangan Dunia PBB (WFP).

Kekeringan yang juga melanda Amerika Selatan, paling berdampak di area yang disebut koridor kering atau ‘dry corridor’ di Amerika Tengah, termasuk Guatemala, Honduras bagian utara, dan di barat El Salvador.

"Kekeringan membunuh kami. Kami kehilangan semua jagung dan kacang," kata Olman Funez (22), petani yang tinggal di Orocuina, Honduras seperti dimuat Reuters. Kini ia dan istrinya harus menjatah makanan mereka.

Presiden Nikaragua Daniel Ortega baru-baru ini membolehkan impor 40 ribu ton kacang merah dan 73.500 ton jagung putih untuk membantu menekan harga.

Guatemala juga mengumumkan keadaan darurat setelah 256.000 keluarga kehilangan hasil panen mereka.

Kondisi yang mengancam jiwa terjadi di Asia Selatan dan China. Sudah 250 orang lebih tewas akibat cuaca tak menentu. Setidaknya 97 nyawa terenggut di India. Di barat daya Tiongkok, lebih dari 40 orang tewas dan 18 lainnya hilang akibat hujan lebat dan bah.

Namun, yang terparah adalah Pakistan. Banjir bandang telah menewaskan 110 orang dan melukai hampir 150 lainnya dalam beberapa hari terakhir.

“Usiaku 80-an tahun dan aku baru menyaksikan banjir separah ini,” kata Ghulam Nabi, berbicara melalui jendela dari lantai 3 rumahnya di area kelas atas Rajbagh di Sinagar, seperti dimuat Dawn, 7 September 2014.

Ribuan polisi dan personel militer dikerahkan di Jammu dan Kashmir untuk membantu upaya penyelamatan. Sementara itu, dari jendela dan balkon, warga yang dirundung kekhawatiran melihat air yang berputar-putar. Menanti bantuan yang tak kunjung datang. “Situasi sangat suram,” kata pejabat setempat, Rohit Kansal. “Kami tidak mampu menjangkau banyak orang karena air bergerak begitu cepat.”

Pakistan dan India mengalami banjir meluas setiap tahun selama musim hujan, yang berlangsung dari bulan Juni hingga September. Pada tahun 2010, banjir bandang menewaskan 1.700 orang di Pakistan.

“Sebelumnya air terdistribusi dengan baik hujan selama musim hujan. Sekarang berkat perubahan iklim, musim hujan menjadi lebih tidak menentu,” kata Dr Qamar-uz-Zaman Chaudhry, utusan khusus Badan Meteorologi Dunia (WMO) untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Layanan Iklim untuk Asia.

Selama 3 tahun terakhir, Pakistan telah menduduki puncak daftar Indeks Risiko Iklim global yang diproduksi oleh Germanwatch, sebuah LSM yang fokus pada isu-isu keadilan global.

99,999% Salah Manusia

Kaitan antara bencana yang terjadi akhir-akhir ini dengan perubahan iklim masih jadi perdebatan panas. Namun, penelitian terbaru menunjukkan, ada peluang kurang dari 1 persen suhu rata-rata global selama 60 tahun terakhir akan sama, tanpa emisi gas rumah kaca yang disebabkan manusia.

Dipublikasikan di jurnal Climate Risk Management, para ilmuwan mengukur kemungkinan perubahan historis dalam suhu global dan meneliti kaitannya ke emisi gas rumah kaca yang menggunakan teknik statistik yang ketat.

Hasil kerja para peneliti Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) mengaitkan presentasi keterkaitan temperatur global dengan aktivitas manusia. Mencapai 99,999%.

Menurut mereka, Juli 2013 adalah bulan ke-353, saat suhu daratan dan permukaan laut melampaui rata-rata bulanan temperatur pada Abad ke-20. Kali terakhir di bawah rata-rata abad lalu adalah pada Februari 1985. Seperti dilaporkan National Climate Data Center AS dan dimuat SBS Australia, 4 September 2014.

Ini berarti setiap orang yang lahir setelah Februari 1985, tak pernah sekalipun menikmati suhu global di bawah rata-rata dalam jangka yang panjang.

Februari 1985 adalah bulan terakhir ketika temperatur global berada di bawah temperatur rata-rata Abad ke-20, kata US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Kondisi itu mengubah pendapat mengenai iklim ‘normal’.

“Kami mengembangkan model statistik terkait temperatur global terkait dengan sejumlah parameter, seperti El Nino, radiasi matahari, aerosol gunung berapi, dan konsentrasi gas rumah kaca,” kata para ilmuwan. “Analisis kami menunjukkan probabilitas suhu udara rata-rata yang hangat terjadi tanpa pengaruh manusia peluangnya kurang dari 1 banding 100.000.”

Tim peneliti juga mengeksplorasi kemungkinan penurunan suhu global dalam periode yang relatif singkat. “Kami menemukan alih-alih menjadi indikator pemanasan global tidak terjadi, periode pendinginan selama 60 tahun memperkuat faktor adanya pengaruh manusia.”

Sebelumnya, sebuah penelitian yang dilakukan para ilmuwan dari Florida State University menunjukkan, sekalipun dunia semakin memanas, namun ini tidak terjadi merata di dunia. Sebab, ada beberapa wilayah yang justru mengalami pendinginan.

Hasil ini didapat setelah tim peneliti melihat tampilan rinci permukaan tanah seluruh dunia selama 100 tahun terakhir. Tampilan ini menggambarkan secara tepat kapan dan pada wilayah dunia mana mulai terjadi pemasanan dan pendinginan.

Berdasarkan hasil penelitian terbaru, tim peneliti menemukan wilayah yang pertama kali mengalami pemanasan adalah sekitar daerah mengelilingi Kutub Utara dan daerah subtropis di kedua belahan kutub. Daerah lain di dekat dan bagian selatan khatulistiwa, sama sekali tidak melihat perubahan signifikan dibandingkan dengan seluruh dunia. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Bumi Makin Panas)

Advertisement

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/733836/original/096723200_1410153953-lipsus-global-warming-3-140908b.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/733834/original/075992400_1410153929-lipsus-global-warming-2-140908b.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5010529/original/039112600_1731917321-20241118-Foto_Kombinasi-AFP_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5005053/original/091540400_1731566822-20241114-Kabut_Asap-AFP_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/174/original/037183100_1563269409-20190716_162639.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/827/original/045923100_1423106447-IMG_20141215_084852.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/198/original/097010400_1469618215-Pororo2.jpg)

/kly-media-production/medias/4998906/original/040073600_1731289962-newsCover_2024_8_19_1724051463663-g5o9z.jpeg)

/kly-media-production/medias/5010529/original/039112600_1731917321-20241118-Foto_Kombinasi-AFP_1.jpg)

/kly-media-production/medias/5009375/original/004075000_1731832161-image003__2_.jpg)

/kly-media-production/medias/4458307/original/071705200_1686213459-Ironi-Hari-Laut-Sedunia_-Sampah-Plastik-Penuhi-Pesisir-Utara-Kota-Jakarta-Faizal-9.jpg)

/kly-media-production/medias/5003527/original/038831400_1731478941-cuaca-panas-adalah.jpg)

/kly-media-production/medias/3302550/original/065513400_1605897243-markus-spiske-RN14PbITnnM-unsplash__1_.jpg)

/kly-media-production/medias/5005053/original/091540400_1731566822-20241114-Kabut_Asap-AFP_1.jpg)

/kly-media-production/medias/5004819/original/043500100_1731556621-20241114-Demo_Iklim-AFP_1.jpg)

/kly-media-production/medias/5004167/original/055548900_1731497007-IMG_3732.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011971/original/089806300_1732007550-IMG-20241119-WA0015.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011965/original/005086700_1732007134-Ernando_Ari_Minta_Timnas_Indonesia_Waspadai_Ini_dari_Arab_Saudi.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5008199/original/049007200_1731697540-20241116BL_Debut_Kevin_Diks_5.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4995966/original/024798800_1731056165-20240811IQ_Erick_Thohir_Tinjau_SUGBK-9.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5009582/original/007884100_1731849156-Latihan_Timnas_Indonesia_-20.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5005271/original/053283000_1731574543-Infografis_SQ_Head_to_Head_Timnas_Indonesia_Vs_Jepang.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5010801/original/002805600_1731931999-WhatsApp_Image_2024-11-18_at_17.49.02.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011995/original/019075600_1732008345-IMG-20241119-WA0016.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4992108/original/050076400_1730813222-DSC09500.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4978982/original/071626200_1729778543-newsCover_2024_10_24_1729757858470-z6fcl.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/946398/original/014845200_1438749062-pilkada-serentak-2-yos-150805.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011571/original/027584500_1731992486-WhatsApp_Image_2024-11-19_at_11.35.43.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011448/original/095646400_1731985360-Jokowi_Ikut_Kampanye_Ridwan_Kamil__Tegaskan_Mendukung_Penuh.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5005260/original/047763100_1731574384-WhatsApp_Image_2024-11-14_at_15.42.52.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2458156/original/097135800_1543154122-20181125IQ_Timnas_Indonesia_Vs_Filipina_04.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4900588/original/063832400_1721834754-IMG_4557.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3538569/original/015307700_1629173438-LIGA_BRI_LIGA_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3542487/original/032381900_1629176080-673X373.jpg)