Liputan6.com, Jakarta - Sukarno adalah tokoh yang kontroversial. Ia dicintai sekaligus dibenci. Dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams, ia menyatakan, "...Tidak seorang pun dalam peradaban modern ini bisa menimbulkan demikian banyak perasaan pro dan kontra seperti Sukarno. Aku dikutuk seperti bandit dan dipuja bagaikan dewa...."

Pergolakan pikiran pria kelahiran 6 Juni 1901 itu sebagai nasionalis tumbuh ketika mondok di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Padahal di rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya, Sukarno muda hanya mendapatkan kamar kecil yang tidak berdaun jendela lantaran itulah satu-satunya kamar yang tersedia.

Meski demikian, itu cukup membuat ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang priyayi rendahan yang bekerja sebagai guru sekolah dasar, cukup puas karena Sukarno tinggal dekat dengan "Raja Jawa" tak bermahkota.

Menurut tradisi Jawa, Tjokroaminoto dianggap raja sebab ada kepercayaan nama Tjokroaminoto identik dengan Eurocokro, seorang tokoh penyelamat yang akan membawa serta membimbing rakyat Jawa dari keadaan terhina dan tertekan, ke zaman keemasan yang dijanjikan.

"Aku menjadi buntut dari Tjokroaminoto. Ke mana pun dia pergi aku ikut. Dia memiliki wibawa yang besar terhadap rakyat. Cerminku berpidato adalah Tjokroaminoto. Aku memperhatikan bagaimana dia menjatuhkan suaranya. Aku melihat gerak tubuhnya, aku mengamati dan mempergunakannya untuk kepentinganku," tulis Sukarno dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Di Surabaya, Sukarno tinggal selama periode 1916-1921. Dalam autobiografinya, Sukarno menyebut Surabaya sebagai kota yang panas dan ribut. Lima tahun ia merasakan suasana Kota Buaya sembari menyelesaikan pendidikan di HBS (Hogere Burger School).

Suasana yang panas itu menjadi lebih panas dengan tinggal di HOS Tjokroaminoto, seorang pemimpin Sarekat Islam yang dianggap sangat berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam suasana kota perjuangan dan kota revolusi, Sukarno tumbuh menjadi remaja yang tengah mencari identitas diri.

Teman-teman sepondokannya begitu berwarna, sehingga merupakan lawan diskusi yang mengasyikkan. Di kota inilah Sukarno berkenalan dengan orang-orang beraliran kiri, seperti Alimin, Musso, dan Dharsono—yang juga mendapat kedudukan penting dalam kepengurusan Sarekat Islam dan keanggotaan ISDV (Indische School Democratische Vereeniging).

Advertisement

Sukarno juga berkenalan dengan tokoh militan Islam seperti Haji Agus Salim. Ia bergaul pula dengan tokoh Marxis, seperti H. Sneevliet, Adolf Baars, dan C. Hartogh—seorang guru bahasa Jerman di HBS yang pertama kali mengenalkan konsep Marxis pada Sukarno.

Berbagai diskusi dan persentuhan itu menyadarkan Sukarno bahwa tidak sepantasnya ia sebagai remaja menikmati kesenangan atau melarikan diri kepada dunia khayalan. Sebagai siswa HBS berkulit sawo matang, Sukarno menyadari betul adanya diskriminasi terhadap kulit berwarna yang sangat mencolok. Namun saat itu ia tak bisa melakukan apa-apa.

Setelah lulus dari HBS pada 10 Juni 1921, bersama istrinya, Siti Oetari Tjokroaminoto, Sukarno meninggalkan Surabaya menuju Bandung. Mereka berdiam di rumah Haji Sanusi, anggota Sarekat Islam yang juga kawan akrab Tjokroaminoto. Di sinilah untuk pertama kalinya Sukarno berkenalan dengan Inggit Ganarsih, istri Haji Sanusi.

Kota Bandung memiliki corak ideologis yang sangat khas dan berbeda dibandingkan dengan Surabaya. Di kota inilah Sukarno bertemu dengan E.F.E Douwes Dekker, dr Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara.

Persabahatan baru yang terjalin membawa nuansa mutakhir dalam pandangan Sukarno. Dari Douwes Dekker, Sukarno menyadari pentingnya memperoleh kemerdekaan secara penuh serta kesetiaan terhadap Tanah Air.

Pada intinya adalah mencapai kemerdekaan dulu, masalah-masalah struktur akan dibicarakan kemudian setelah Indonesia merdeka. Pemikiran semacam inilah yang di kemudian hari akan berkembang menjadi aliran utama dalam pemikiran nasionalisme Indonesia.

Antikapitalisme dan Antiimperialisme

Kala tinggal di Bandung, Sukarno larut dalam proses pembentukan bangsa serta mulai mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Namun pertama-tama ia sadar, hambatan paling awal adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Begitu banyak partai dan aliran politik, padahal musuh mereka sama, yakni kolonialisme Belanda.

Ia menulis, "...Keinsyafan dan tragik ini pulalah yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia, yang walaupun maksud di dalamnya sama, mempunyai tiga sifat: Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis adanya...."

Pandangan itu lantas ia tuangkan dalam pamflet politik berjudul "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme" yang dimuat dalam majalah Indonesia Muda milik Algemeene Studie Club sebanyak tiga kali pada akhir 1926/1927.

Algemeene Studi Club adalah sebuah organisasi kuliah umum yang didirikan oleh para intelektual nasionalis Bumiputera di Tanah Pasundan, Bandung, pada 1926. Sukarno menjadi salah satu anggota pendirinya.

Ia menjalankan organisasi ini bersama kawan-kawan dari Technische Hoogeschool te Bandoeng (THB) yang berpikiran merdeka. Di kemudian hari Algemeene Studie Club berkembang menjadi PNI.

Seperti ditegaskan Peter Kasenda dalam buku Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933, melalui tulisan-tulisannya dan agitasinya yang membakar semangat, Sukarno menegaskan bahwa Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bertugas mengusahakan kesatuan, bertujuan Indonesia Merdeka, dan mengalahkan musuh yang sama, yakni Belanda.

Bagaimana arti nasionalisme di mata Sukarno? Menurut Sukarno, nasionalisme adalah suatu itikad, suatu keinsafan bahwa rakyat adalah suatu golongan, suatu bangsa. Sukarno melihat nasionalisme sebagai suatu gagasan pemersatu yang potensial dan dapat mempertemukan fraksi-fraksi yang saling bertentangan dalam melawan kekuasaan kolonial Hindia-Belanda.

Sukarno berpendapat perlu dibuat suatu front bersama untuk menyatukan semua partai politik. Sebab, menurut Sukarno, gerakan nasionalis justru semakin lemah dengan banyaknya jumlah partai yang masing-masing lebih mementingkan partainya sendiri.

Akhirnya ia mendirikan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) yang terdiri atas PNI, SI, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, kaum Betawi, dan Kelompok Studi di Surabaya.

Wadah persatuan ini didirikan di Bandung pada Desember 1927. Dengan adanya PPKI, impian Sukarno untuk membentuk blok sawo matang melawan blok kulit putih di tanah jajahan terlaksana. Bahkan bisa dikatakan terbentuknya PPKI merupakan sintesis Sukarno dalam upayanya menggalang persatuan.

Demikianlah di masa mudanya, sang Pemimpin Besar Revolusi, si Penyambung Lidah Rakyat, telah berdiri tegak memantapkan perannya sebagai seorang pemikir dan politikus.

Sukarno kukuh membangkitkan kesadaran nasionalisme terhadap kekuasaan kolonial Hindia Belanda yang mencengkram. Ia tak pernah patah semangat, terus berdiri dan melawan, bahkan hingga akhir hidupnya di tengah arus yang menentangnya.

Advertisement

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/386856/original/091469300_1472266881-Fadjriah_Cute.jpg)

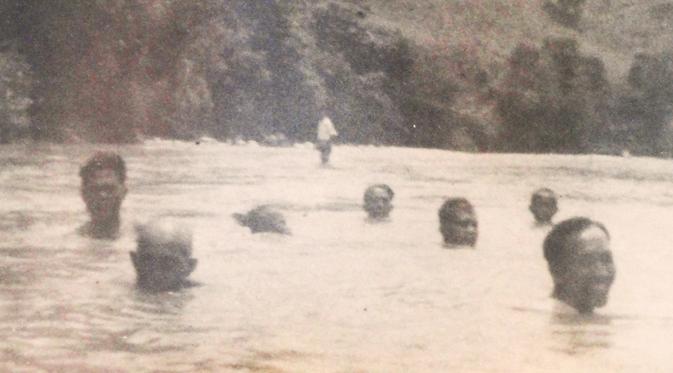

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1253534/original/059900200_1464938729-Soekarno_bersama_mahasiswa_peribumi_TH.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1253706/original/035333500_1464946005-Soekarno_06.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/11/original/019031300_1469524855-yus_jas.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/3154/original/007475400_1469526214-pasfotome.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016187/original/077878700_1732185276-sampah_2.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015730/original/096082700_1732171743-dfddhfhfgj.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015910/original/082955400_1732175502-WhatsApp_Image_2024-11-21_at_13.22.36__2_.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012523/original/027858500_1732039444-WhatsApp_Image_2024-11-19_at_21.00.51.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012313/original/069048600_1732023862-20241119AA_Indonesia_Vs_Arab_Saudi-17.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015410/original/022701800_1732161605-Marselino_Ferdinand.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015701/original/032674500_1732170606-dfdfdfdgfgf.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015163/original/042276000_1732151510-rokok_2.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012278/original/023784400_1732021243-20241119AA_Indonesia_Vs_Arab_Saudi-16.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015258/original/011624000_1732155559-20241119IQ_Timnas_IndonesiavsArab_Saudi-63.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016266/original/011848300_1732189943-Banner_Infografis_Pertarungan_King_Makers_Pilgub_2024_di_Kandang_Banteng.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016346/original/082130100_1732193171-WhatsApp_Image_2024-11-21_at_19.27.04.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016467/original/047681600_1732201608-IMG-20241121-WA0071.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4969410/original/049827900_1728971594-WhatsApp_Image_2024-10-15_at_09.15.48__1_.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016420/original/012104100_1732198176-IMG-20241121-WA0063.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016390/original/045677400_1732196513-WhatsApp_Image_2024-11-21_at_20.20.28.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016388/original/011939600_1732195969-Gc6V4jTaAAIJpcv.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3538569/original/015307700_1629173438-LIGA_BRI_LIGA_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015639/original/049084200_1732169008-ATK_PN_NL_BRI_Liga_1_2024_BIG_MATCH__2_.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015618/original/072214400_1732168361-ATK_PN_NL_BRIMO_BRI_Liga_1_2024_SUPER_BIG_MATCH_PERSEBAYA_vs_PERSIJA.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015604/original/047233600_1732167689-ATK_PN_NL_BRI_Liga_1_2024_Exclusive_PSS_Sleman_vs_PSBS_Biak.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3542487/original/032381900_1629176080-673X373.jpg)