Liputan6.com, Jakarta Menonton Hijabers in Love tempo hari, saya teringat tulisan Irshad Manji di majalah Newsweek edisi khusus "Issues 2009" di rak buku saya.

Edisi itu mengupas bagaimana memperbaiki dunia sebagai panduan untuk presiden Amerika yang baru, Barack Obama yang baru terpilih. Yang ditulis Manji--seorang intelektual cum aktivis Islam, seorang lesbian dari Kanada (sekarang tinggal di New York) sering bikin kontroversi karena kerap menggugat doktrin Islam--sebuah esai berjudul "To Fix Islam, Start from the Inside".

Baca Juga

Tesis utama Manji, untuk mengikis radikalisme Islam haruslah dimulai dari memperbaiki Islam dari dalam, oleh orang Islam sendiri. Ia lalu mengusulkan Barat menjalin kerjasama dengan negara Islam. Bukan dengan negara di Timur Tengah, tapi nun lebih di timur sana. Ia mengusulkan nama Indonesia.

Advertisement

Manji menulis begini:

"Saya mengusulkan Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di Bumi. Negeri dengan 17 ribu pulau ini sama padatnya dengan seluruh Timur Tengah digabung. Namun, tidak seperti negara-negara Timur Tengah, Indonesia adalah negeri yang memiliki pemilu demokratis dan konstitusinya merayakan 'kebhinekaan dalam kesatuan.' Ini negara yang terdiri dari 300 suku, dengan banyak bahasa, dan punya sejarah toleransi antara Muslim, Kristen, Hindu, dan kaum animisme."

Anda tentu mafhum, Islam di Indonesia, dan pada umumnya di Asia Tenggara, dipercaya kaum cendikia sebagai bentuk Islam yang merupakan campuran atau hibrida dan mudah untuk beradaptasi. Di sini, gagasan Islam dengan mudah bertemu dan berasimilasi atau beraktualisasi dengan budaya setempat dan menghasilkan gambaran Islam yang toleran.

Namun, sebelum mengupas kenapa saya teringat Irshad Manji saat menonton film `Hijabers in Love`, baiknya kita membahas filmnya dahulu.

Boleh rasanya menyebut Hijabers in Love sebagai "Ada Apa dengan Cinta? (AAdC?) versi Rohis." AAdC? Tentu Anda tahu adalah film fenomenal tahun 2001 tentang persahabatan remaja SMA serta lika-liku kehidupan cintanya khas remaja. Sedang Rohis adalah singkatan dari Kerohanian Islam, ekstra kulikuler di SMA yang mengupas Islam lebih jauh. Nah, film ini menggabungkan `AAdC?` dengan Rohis.

Saya menonton lagi `AAdC?` untuk memeriksa dugaan itu, dan ternyata saya benar. `Hijabers in Love` dan `AAdC?` rupanya punya struktur bangunan cerita dan unsur-unsur yang mirip.

Seperti `AAdC?`, film ini dimulai oleh kesibukan di sebuah SMA jelang bel masuk kelas. Seperti `AAdC?` pula, fim ini mengambil tema persahabatan dan cinta anak remaja. Filmnya mempertanyakan, pada akhirnya, apakah cinta harus mengorbankan persahabatan. Tokoh utama pria dua film itu pun mirip: tampan tapi dingin dan bertampang indo.

Sampai ke unsur komikal pun mengingatkan pada `AAdC?`. Di `Hijabers in Love` ada seorang tokoh komikal yang hobinya ngupil. Tokoh ini mengingatkan kita pada karakter komikal Eddie Brokoli di `AAdC?`. Hanya saja, di `Hijabers in Love` tokoh komikal yang kemudian diberi peran lebih penting dari Eddie Brokoli di `AAdC?` malah tampak mengganggu lantaran di setiap kesempatan selalu ngupil. Efek yang saya dapat, alih-alih mengundang tawa, sosok itu malah bikin jijik.

Meski struktur dan sejumlah ramuannya sama, seperti masakan, beda chef akan menghasilkan masakan dengan rasa berbeda pula. Racikan Rudi Soedjarwo di `AAdC?` terasa lebih lancar dibanding Ario Rubbik di `Hijabers in Love`.

Terasa betul unsur-unsur formulaik dari Ario tidak merasuki filmnya sendiri. Tengok, misalnya, selain tokoh komikal yang mengganggu, banyak adegan yang terasa ditempel tanpa memiliki hubungan langsung dengan filmnya. Saya setidaknya mencatat dua adegan macam begitu: pertama adegan murid bercanda di sekolah lalu berlanjut ke cerita filmnya, dan kedua adegan di toko CD saat dua orang bertemu lalu berlanjut ke cerita filmnya. Dua adegan itu, asal dijahit dengan rapi takkan terasa tempelan. Ah, mungkin Ario yang baru membuat dua film (sebelumnya Satu Jam Saja, 2010) hanya butuh jam terbang lebih banyak dan tim editor lebih mumpuni.

Tema Film Islami Hari Ini

Tema Film Islami Hari Ini

Itu soal filmnya yang sedikit mengganjal saat disantap. Sebagai santapan, sejatinya, `Hijabers in Love` ini adalah sebuah masakan yang penting. Film ini layak didudukkan dalam rangkaian film-film Islam terpenting yang pernah lahir di negeri ini. Film ini bukan epigon dari film-film bertema islami terdahulu, macam Ayat-ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih (KCB) I dan II, melainkan kelanjutan dari tradisi film bertema islami pasca `Ayat-ayat Cinta` (AAC, 2008).

Sebagai sebuah kelanjutan dari tradisi `AAC`, film ini belum beranjak dari segi tema yang diusungnya. Film ini masih mencirikan pergumulan keislaman pada tahapan personal, bukan masyarakat. Pembaharuan Islam sebagaimana tema film-film islami tahun 1970-an dan 1980-an seperti Al Kautsar dan Titian Serambut Dibelah Tujuh belum terjadi lagi. Maka, di `Hijabers in Love` ini, persoalan tokoh kita, Ananda (Shawn Adrian Khulafa) sama saja dengan persoalan yang dialami Fahri di `AAC`, Azzam di `KCB`, atau Hanum di 99 Cahaya di Langit Eropa.

Pertanyaannya, kenapa film-film islami kita hari ini belum banyak beranjak dari persoalan yang diungkap satu dekade lalu? Mungkinkah kita kembali pada film-film bertema pembaharuan masyarakat Islam?

Sebetulnya, pada 2010, Hanung Bramantyo merilis Sang Pencerah yang mengambil sosok pendiri Muhammadiyah sebagai tokoh utama. Namun, film itu terasa sebagai sebuah anomali lantaran film-film islami kebanyakan yang dibuat dari 2008-2014 cenderung menyuguhkan kesalehan personal, bukan umat.

Sejak lebih dari satu dekade terakhir pasca Reformasi 1998 kebangkitan keislaman kita memang lebih mencirikan kesalehan personal. Para pendakwah pasca 1998 lebih mengutamakan pesan untuk berakhlak dan beribadah secara personal. Aa Gym punya pesan dakwah manajemen qalbu atau bagaimana menata hati, Ustad Yusuf Mansyur punya pesan agar setiap orang rajin bersedekah, sedang Ustad Arifin Ilham berpesan setiap orang giat berzikir.

Rupanya, pandangan keislaman kontemporer kita pun tercermin pada film-film yang dilahirkan di zaman kiwari.

Advertisement

Islam di `Hijabers in Love`

Islam di `Hijabers in Love`

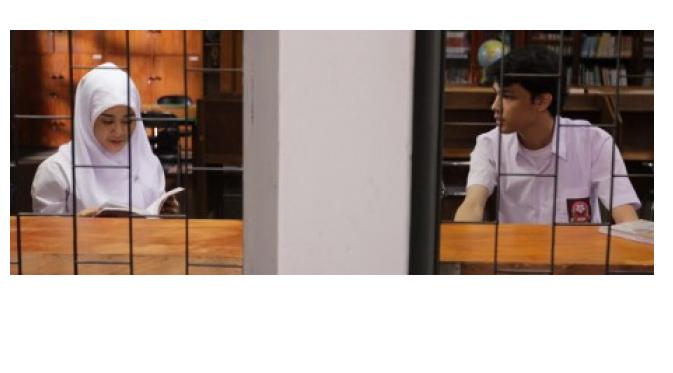

Syahdan, Fahri di `AAC` mengalami kemelut cinta dan terpaksa berpoligami sedang Ananda dan Annisa (diperankan Andania Suri) di `Hijabers in Love` yang anak Rohis harus berada dalam dilema, apa sebagai murid SMA yang sudah menetapkan hati untuk berislam dengan baik (dalam arti Ananda sebagai pengurus Rohis dan Annisa yang memutuskan berhijab) boleh jatuh cinta.

Sebagai mantan anak Rohis ketika SMA, saya paham persoalan "dalam Islam boleh pacaran atau tidak" adalah persoalan maha penting yang dialami anak Rohis.

Kenapa maha penting? Sebab, penggiat Rohis yang umumnya menginjak usia belasan sedang gandrung-gandrungnya pada lawan jenis. Namun, di saat bersamaan mereka juga dihadapkan pada doktrin yang melarang pacaran.

Tidak percaya kalau "pacaran atau tidak pacaran" jadi persoalan maha penting ABG islami hari ini? Tengok saja ke lini masa Twitter. Ada ustad yang spesialisasinya mengingatkan para ABG Islam untuk jauhi pacaran.

Nah, film ini kemudian punya semangat bagaimana idealnya ABG islami menyikapi kemelut di hati saat menyukai lawan jenis.

Yang menarik ditelisik adalah bagaimana kemudian yang ideal itu terasa juga utopis. Menarik menonton bagaimana Islam digambarkan di film ini.

***

Pertama-tama, Islam di `Hijabers in Love` adalah Islam rasa Indonesia. Inilah Islam yang punya tradisi berbeda dengan di Timur Tengah. Kehidupan berislam di film ini berkelindan dengan gaya hidup urban nan modern.

Kita melihat Annisa datang dari keluarga modern kelas menengah yang tinggal di kawasan elit pinggir kota (surburbia). Kita juga lihat Ananda bersekolah naik motor keren tapi juga naik mobil sendiri saat tak sekolah.

Meski anak Rohis, Ananda juga menggemari musik underground. Hobinya mendatangi toko CD indie di kotanya, Bandung. Bacaan anak Rohis di film ini pun bukan buku-buku golongan ikhwan macam buku-buku terjemahan karangan Hasan al Banna, Sayyid Qutb, atau Yusuf Qardawi, melainkan buku The Muslim Jesus karya Tarif Khalidi.

Asal tahu saja, buku itu berisi kisah Yesus dalam Islam. Buku itu tak menghakimi meski ada perbedaan cara pandang dalam Islam atas Yesus. Buku itu dianggap penting karena mengusung dialog antara Islam dan Kristen. Seorang anak Rohis baca buku yang menawarkan toleransi macam begitu, sulit rasanya kelak ia akan berpandangan radikal ala kaum salafi.

Yang terasa juga mencengangkan, sosok ustad—atau dalam tradisi Rohis disebut murabbi—ternyata bukan seorang pemilik toko buku Islam melainkan pemilik toko CD dan kafe musik indie rock underground. Pegawainya tentu bukan cewek berhijab, tapi cewek dengan kaus tanpa lengan dan berjaket kulit.

Saat ditanya bolehkah pacaran, sang ustad (diperankan Rizky Hanggono) tak menjawab dengan tegas Islam tak membolehkan pacaran. Ia memberi jawaban lebih moderat.

Pun begitu saat film ini membincangkan hijab. Di film ini, hijab tak didoktrin sebagai kewajiban seorang perempuan Muslim yang dipaksakan, melainkan melakukan kewajiban itu (baca: berhijab) harus datang dari kerelaan pemakainya.

Dengan segala penggambaran di atas, Islam di film ini terasa mengasyikkan. Namun, yang mengasyikkan itu pula tampaknya menjadi utopis. Walhasil, Islam di film ini jatuhnya jadi terlalu asyik. Misalnya begini, rasanya terlalu too good to be true ada ustad yang mengelola sebuah kafe dan toko CD musik indie. Sebab, pada tingkatan seorang ustad, seharusnya ia paham pandangan Islam atas musik dan bagaimana musik yang islami itu.

Islam Utopis ala Indonesia, Salahkah?

Islam Utopis ala Indonesia, Salahkah?

Pertanyaannya kemudian, salahkah gambaran Islam yang utopis dalam film ini?

Yang utopis tak bisa disalahkan. Itu adalah penggambaran ideal yang diharapkan seorang kreator. Yang lebih menarik ditelisik adalah bagaimana utopia atau keadaan yang diangan-angankan itu lahir. Jangan-jangan yang utopis itu lahir sebab pada kenyataannya, kita belum sampai pada penggambaran ideal Islam rasa Indonesia.

Menarik kemudian kenyataan ini ditarik pada kenyataan yang dialami Irshad Manji di Indonesia. Pertengahan tahun 2012, ia diundang datang ke Indonesia berceramah sambil mempromosikan bukunya yang baru diterjemahkan. Manji ceramah di Komunitas Salihara, sebuah komunitas seni yang kerap dianggap kantung Islam liberal di negeri ini.

Saat itu saya membayangkan hati Manji pasti senang tak terperi. Ia melihat Islam rasa Indonesia yang toleran, moderat, menerima pandangan liberal, bahkan dirinya yang punya orientasi seksual tak seperti kebanyakan orang diterima dengan tangan terbuka. Ia pasti merasa apa yang ditulisnya di majalah Newsweek tiga tahun sebelumnya tepat: Indonesia adalah model negeri Islam yang ideal bagi Barat.

Tapi sejurus kemudian, saat diskusi masih berlangsung, ormas Islam radikal FPI membubarkan paksa acara itu. Polisi pun hanya memilih diam, hanya berjaga agar keributan tak sampai makan korban.

Itulah kenyataan kehidupan Islam di Indonesia hingga hari ini. Kita masih jauh dari penggambaran Islam di film `Hijabers in Love`. Wallahu’alam… (Ade/Mer)

Advertisement

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/6393/original/foto-ade.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/709732/original/hijabers-inlove2.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/709734/original/hijabers-inlove1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/721390/original/Scene_HIL_011.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/709738/original/hijabers-inlove.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/127/original/019046200_1469522880-me.jpg)

/kly-media-production/medias/4146664/original/055122600_1662351527-shutterstock_Lens_Hitam.jpg)

/kly-media-production/medias/4921601/original/026319300_1723999859-WhatsApp_Image_2024-08-18_at_23.46.19.jpeg)

/kly-media-production/medias/4949187/original/001468200_1726844569-Screenshot_2024-09-20_21.59.04.jpg)

/kly-media-production/medias/4553893/original/017242800_1693195450-MBAH_MA_SHOEM.jpg)

/kly-media-production/medias/4802318/original/004401300_1713190326-WhatsApp_Image_2024-04-15_at_17.08.40.jpeg)

/kly-media-production/medias/4730564/original/059133600_1706628158-Rahasia_Kewalian_Mbah_Moen.jpg)

/kly-media-production/medias/4587257/original/098060900_1695612327-world-collapse-doomsday-scene-digital-painting.jpg)

/kly-media-production/medias/4813434/original/063910800_1714098814-Gus_Baha__ngaji_Gus_Baha.jpg)

/kly-media-production/medias/4900936/original/068623100_1721882582-WhatsApp_Image_2024-07-25_at_11.41.22.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020686/original/055775300_1732528755-Banner_Infografis_Geger_Kasus_Polisi_Tembak_Polisi_di_Solok_Selatan.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/679845/original/ilustrasi-penembakan-140520-andri.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020490/original/088649200_1732523818-Penampakan_Lokasi_Tambang_yang_Jadi_Alasan_Polisi_Tembak_Polisi_di_Solok.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020345/original/055046400_1732519357-WhatsApp_Image_2024-11-25_at_13.36.21.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017158/original/024013500_1732255506-WhatsApp_Image_2024-11-22_at_12.53.19.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021425/original/088781900_1732590917-dgdgdhfh.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5021393/original/044805800_1732589890-nfs-26-nov-2024-19d213.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020378/original/031162100_1732520058-dfdgdhhfh.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4988556/original/089250700_1730543127-20241102_155304.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019902/original/051410800_1732496741-WhatsApp_Image_2024-11-25_at_07.34.11.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4837557/original/039177400_1716198253-WhatsApp_Image_2024-05-20_at_4.29.13_PM.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015632/original/085229700_1732168815-IMG_3380.jpeg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5017219/original/045175600_1732258415-liputan6-update-22-november-pecahan-4-9cbff3.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4702201/original/015908000_1703903526-Kapolda_Sulut.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5010625/original/082457800_1731920587-Gambar_WhatsApp_2024-11-18_pukul_12.57.04_c99b5816.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4933310/original/033276400_1725117385-20240831AA_Latihan_Timnas_Indonesia-09.JPG)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3538569/original/015307700_1629173438-LIGA_BRI_LIGA_1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017513/original/003876300_1732270703-ATK_PN_NL_BRI_Liga_1_2024_BIG_MATCH__3_.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016277/original/050263900_1732190201-BRI_Liga_1_-_PSS_Sleman_Vs_PSBS_Biak_-_Duel_Antarlini_copy.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5017730/original/000281100_1732282704-ciro_borneo_barly_fee35028b0.jpg)